「やったー!」「ずるい!今のナシ!」

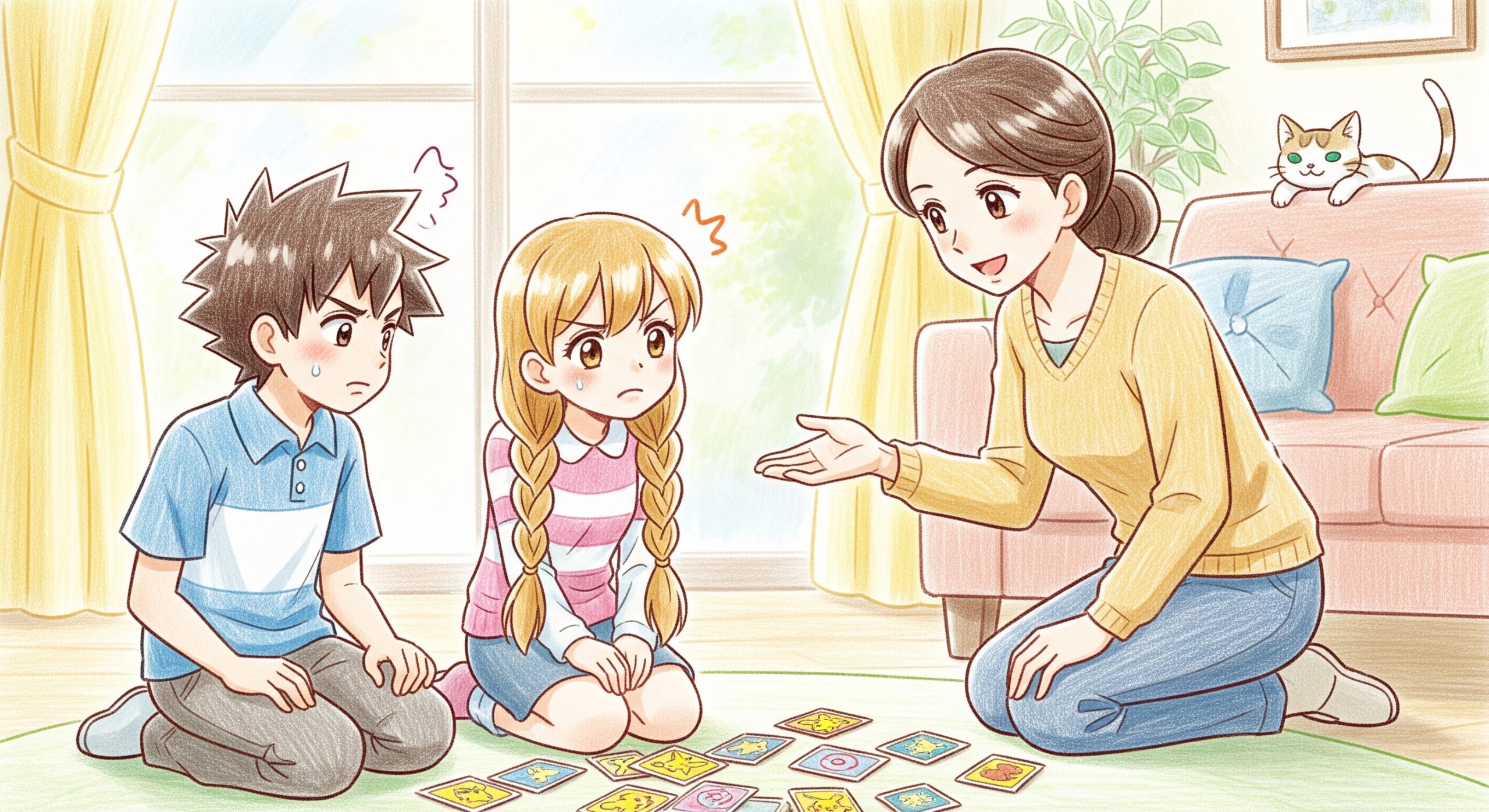

お子さんがお友達とポケモンカードで盛り上がっている声。微笑ましい光景ですが、時々聞こえてくる不穏な響きに、親としてはハラハラしてしまいますよね。

こんにちは、よめみんです。 わが家でも、息子や遊びに来た甥っ子たちが集まると、それはもう賑やかにポケカバトルが始まります。そして、やっぱり小さなトラブルはつきものです。

「子ども同士のことだから…」と見守りたい気持ちと、「ケガでもしたら大変!」と止めに入るべきか悩む気持ち。

そこでこの記事では、ポケカでよくあるトラブルの原因と、その時親としてどう関わるのがベストなのか、わが家の経験も踏まえながら「上手なサポート方法」をお話ししたいと思います。

なぜ起きる?子どもたちのポケカトラブル、よくある原因TOP3

まず、どんなことでトラブルになりやすいのかを知っておくだけでも、親の心構えはぐっと楽になりますよ。

原因1:「オレルール」VS「キミルール」の勘違いバトル

子どもたちが一番はじめにぶつかる壁が、これです。 それぞれがYouTubeや友達から断片的にルールを覚えているため、細かい部分で「言った・言わない」の食い違いが起こりがち。

- 「エネルギーカードって、1ターンに何枚でもつけていいと思ってた!」

- 「このワザの効果、相手のベンチポケモンにも効くって友達が言ってたもん!」

- 「きぜつしたから、カードは山札に戻すんだよ!」(本当はトラッシュ)

悪気はないけれど、お互いの「正義」がぶつかってしまうんですね。

原因2:一番こわい…カードの「貸し借り・交換」トラブル

親として一番心配なのが、カードそのもののトラブルではないでしょうか。

- 「キラキラのすごいカードと、普通のカードを交換しちゃった…」

- 「昨日貸したカード、返してくれない…」

- 遊びに来た友達が、わが子のカードを間違えて持って帰ってしまった

カードは子どもたちにとって大切な「宝物」。だからこそ、これが原因で友情にヒビが入ってしまうのは、絶対に避けたいですよね。

原因3:「負けた!」悔しさが爆発しちゃう

対戦ゲームである以上、必ず勝者と敗者が生まれます。 大人でも負ければ悔しいのですから、子どもはなおさら。

- 負けた悔しさで、泣き出してしまう

- 相手のせいにしたり、乱暴な言葉を言ってしまう

- 急に機嫌が悪くなり、遊びが中断してしまう

これも、成長の過程で誰もが通る道。でも、いざ目の前で起こるとどう声をかけていいか悩みますよね。

親ができる3つの「上手なサポート術」

では、実際にトラブルが起きた時、私たち親はどう動けばいいのでしょうか? 大切なのは**「親が解決する」のではなく、「子どもたちが解決するのを手伝う」**というスタンスです。

サポート術①:審判(ジャッジ)にならず「聞き役」に徹する

子どもたちが「ルールが違う!」と揉め始めた時、つい「どっちが正しいの?」と白黒つけたくなりますが、そこはぐっと我慢。親が審判になってしまうと、裁かれた側の子は「〇〇ちゃんのママは、僕の敵だ」と感じてしまうかもしれません。

親の役割は、話し合いの「きっかけ」を作ること。

- まずはお互いを落ち着かせる 「ちょっと待った!一回ストップしようか」と、まずはクールダウン。

- 一人ずつ話を聞く 「どうしてそう思ったの?」と、一方を責めずにそれぞれの言い分を優しく聞いてあげます。

- 解決策を本人たちに考えさせる 「そっか、二人のルールが違ったんだね。じゃあ、どうしたらこれから楽しく遊べるかな?」と、問いかけてみましょう。

「じゃあ、このカードの効果、一緒に調べてみようか!」と、公式サイトを調べる方向に誘導してあげるのも、とても良い方法です。

ルールで揉めたら、公式サイトの「ルールQ&A」でカード名を検索するのが一番。親が使い方を教えて、子ども自身に調べさせる癖をつけると、自分で問題を解決する力がつきます!これはポケカが強くなる上でも超重要スキルです!

サポート術②:「おやくそく」を事前に決めておく

カードの貸し借りや交換トラブルは、事が起きてからでは手遅れになることも。 一番の予防策は、遊ぶ前に親子で「おやくそく」を決めておくことです。

わが家では、こんなルールにしています。

- お友達とのカードの貸し借りや交換はしない

- 人のカードを勝手にさわらない。見たい時は「見せて」と声をかける

- 飲み物を飲むときは、カードから離れる

「カードはみんなの宝物だから、大事にしようね」と、その理由も一緒に伝えてあげましょう。 また、カードを傷や汚れから守る「カードスリーブ」に入れてあげるのも、物理的にも精神的にも効果的なのでおすすめですよ。

サポート術③:「勝ち負け」以外の「すごい!」を見つけて褒める

試合に負けて悔しがるお子さんには、まず「悔しいね」とその気持ちを受け止めてあげることが大切です。 その上で、勝ち負けという**結果以外の「プロセス」**を褒めてあげましょう。

- 「最後まで諦めずに戦って、えらかったね!」

- 「あの時のワザの選び方、すごく良かったよ!」

- 「すごい集中力だったね!」

そして、勝った子にも「おめでとう!強かったね!」と声をかけ、最後は必ず二人で**「対戦ありがとうございました!」**と挨拶をする習慣をつけましょう。 これを繰り返すことで、「勝っても威張らない、負けても相手を称える」というスポーツマンシップが自然と身についていきます。

まとめ:トラブルは、友情を育む大切なステップ

子ども同士のトラブルは、親としては心臓に悪いものですが(笑)、これを乗り越えるたびに、子どもたちは驚くほど成長します。

- 相手の気持ちを考える「思いやり」

- ルールを守る「社会性」

- 自分で問題を解決する「たくましさ」

ポケカのトラブルは、こうした大切なことを学ぶ絶好の機会なんです。 私たち親は、一歩引いた場所から子どもたちの「解決する力」を信じて見守るサポーターでありたいですね。

お友達と楽しく遊んだ経験は、お子さんにとって何にも代えがたい宝物になるはずです。 安心して見守れる環境を、そっと整えていきましょうね。

コメント